سوريا حبلى بالبدائل وليست عاقرا بالتوريث!

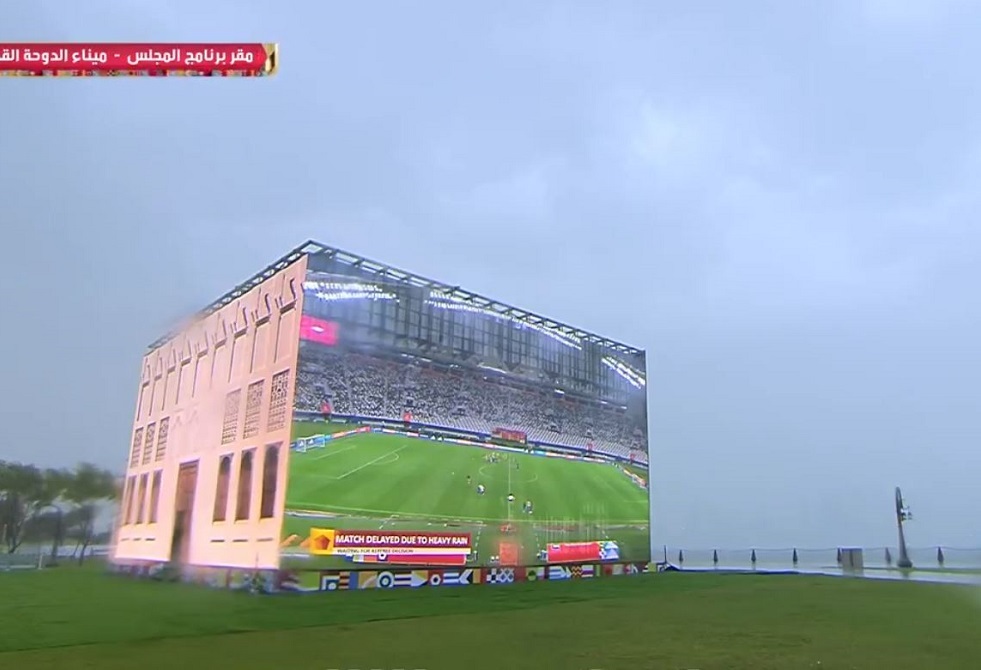

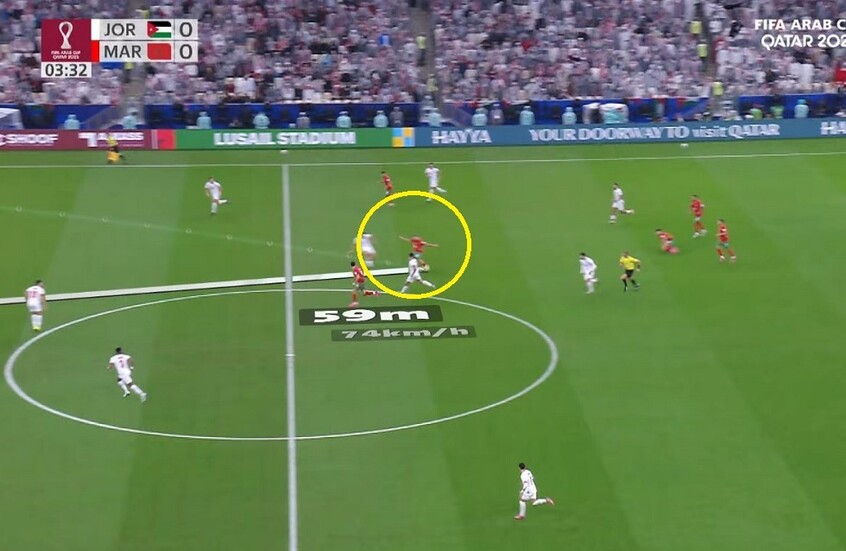

مع اقتراب العمليات العسكرية في سوريا من نهايتها، تحتدم النقاشات إزاء الصورة التي ستطبع البلاد في المستقبل المنظور.

ويشتد النقاش حماوة سواء في صفوف السوريين أنفسهم أو بين السياسيين على المستوى الدولي، ومع موافقتنا الأكيدة على ان سورية المقبلة ينبغي أن يحددها السوريون أنفسهم، لكن لا يمكن إغفال أن الحرب التي اندلعت قبل سبعة أعوام ونيف، وخلَفت المآسي للشعب السوري تجلّت في جوانب عديدة بمثابة صراع إقليمي اختلطت فيه العوامل الداخلية والخارجية. حتى إن القراءة السياسية الأولية لتلك العوامل تكشف حجم الأخطار التي يحملها ذاك النزاع على مصير العالم.

بداية، لنتأمل المقولات المتداولة في الغرب التي تذهب إلى كون النزاع داخلياً، بمعنى أن رقعة المواجهات المسلحة محصورة في أرض دولة واحدة، سوريا. بيد أن قوة هذا النزاع الكامنة كان من الممكن أن تمدده إلى الجوار طالما أن دولاً حرصت على التورط في الملعب السوري، وتالياً كان خطر الانتقال إلى الأقلمة ماثلاً دائماً. ويدرك علماء السياسة والتاريخ هذه المخاطر، كما احتمالات تحوّل النزاع الإقليمي، أي نزاع كان، إلى حرب دولية. ويشهد على ذلك أن بلدان حلف الناتو انغمست في الأزمة، ما اضطر روسيا لأن تهب لعون سوريا في اللحظة العصيبة.

وكان لمساعدة هذه القوة الدولية الكبرى دور وزارة الحالات الطارئة الدولية، إذا جاز التعبير، بغرض إطفاء الحرائق.

ومثلت للبلدان الأخرى دليلا على ضرورة الإصغاء لصوت العقل والكف عن رمي الحطب في النار السورية المستعرة. ولو تأملنا في ما حملته أحداث السنوات الأخيرة، وكذلك التجارب التاريخية المختلفة، فإن احتمالات توسع النزاع وانتشاره كانت عالية جداً. وبنظرة إلى الوراء يمكنني القول، بثقة، إن على جيران سوريا أن يقرّوا بهذا الأمر ويستخلصوا أن الشرق الأوسط برميل بارود، وأن إشعال حريق على مقربة منه بمثابة فعل انتحار.

ولحسن الحظ فأن المواجهات العسكرية بدأت تخمد رويداً رويداً، مقابل تعزيز الأمل ببداية مرحلة جديدة في الأزمة السورية. لكن ما هي خصائص هذه المرحلة؟

للإجابة على هذا السؤال قد لا يكفي النظر بارتياح إلى مسيرة أستانا والجهود التي تبذلها روسيا وكذلك تركيا وإيران لكي تتحسن الأوضاع على الأرض، بل لا بدّ من النظر إلى ما يجري داخل سوريا، حيث، للأسف، ليس ثمة ما يبعث على البهجة أو يستثير الفرح. فالبلاد بمعظمها غارقة في الدمار، وعملية التعافي السياسي تسير ببطء شديد، فيما العقبات على كل ناصية. وإحداها خطر تجدد الاقتتال الأهلي. ولدرء هذا الأمر ينبغي على السلطة كما المعارضة توضيح وتحديد بضع المسلمات.

أولها، أن التحركات الشعبية، أو حتى الثورات، لا تندلع حيث تتوفر المؤامرات فقط، بل بالأساس حيث الشعب يعاني من الفقر ومستعد للقيام بكل شيء. إن خاصية ما جرى في سوريا أن تأفف الناس من الأوضاع الاقتصادية وعدم شعبية الخطوات الحكومية، جرى استغلالها من قبل المعارضة الراديكالية التي استغلت الجماعات الجماهيرية المغلوبة على أمرها، ليأتي في إثرها دور الإرهابيين وجماعات "الدولة الإسلامية". بمعنى آخر، زحفت ألوية تنظيم داعش وتغلغلت في سوريا مدعومةً من الممولين الخارجيين، أعداء سوريا اللدودين.

هذا لا يعني أننا نغفل العذابات الأولى التي تعرض لها السوريون في الموجات الأولى للتحركات. ولا بد من التساؤل: ماذا حقق قادة المعارضة المتشددة؟ بسبب دخول داعش وانغماس سوريا في القتال الدموي المديد تكبدت البلاد، بحسب تقديرات خبراء دوليين، خسائر ناهزت نصف تريليون دولار، ولو أن الحرب طالت لثلاث سنوات أخرى لارتفعت الخسائر إلى سبعمئة مليار، أي أن المعارضة المتشددة لو قدّر لها أن تستلم السلطة بمساعدة الغرب عام 2022 في سوريا، لكانت ستدير شعباً فقيراً معدماً مشارفاً على الموت.

والأنكى من ذلك لو أن داعش قد وصل إلى الحكم!! يقدّر الخبراء أنه في حال لو وصل داعش إلى الحكم، لكان تعداد سكان سوريا مهدداً بالتقهقر إلى حوالى النصف بنتيجة العنف والإرهاب والتصفيات والقتل بلا محاكمات.

ليس من الصعوبة تصور أن سبيلاً بديلاً لتطور الأحداث أقل دموية ومأساوية، كان ممكناً! لكن تعالوا نعمل الخيال للحظة، لو أن داعش قد انتصر بفضل حلفائه ومؤازرتهم ماذا كان سيحصل؟ كان سلاح وعتاد الجيش السوري سيغدو في أيدي الإرهابيين الذين سواء بالعصا أو بالجزرة، سوف يسوقون الناس إلى مجموعاتهم القتالية، كما يستدعون عسكريين محترفين من عداد الإسلاميين المتطرفين والمرتزقة بغرض تولي قيادة القوات والقطع البحرية والجوية. وفي طليعة أهداف المتطرفين، في المحصلة، البلدان المجاورة، نظراً لغنى ثرواتها الطبيعية والمالية، كون تلك الثروات تمثل حاجة ملحة بالنسبة إلى داعش من أجل تطوير وتعزيز قدراتها وسلطتها. وفي ضوء هذه الصورة تتعزز القناعة بأن الجيش السوري ومؤازريه الروس والإيرانيين قد دفعوا عن جيران سوريا خطراً محدقاً.

وثمة مسألة أخرى بودي التطرق إليها، ألا وهي الصراع السياسي الداخلي في سوريا، ماضياً ومستقبلاً. طالما أعلنت المعارضة المتشددة أنها تناضل من أجل الديمقراطية في سوريا. إني أرى أن لا شيء أكثر عدمية وعبثية من السير نحو الديمقراطية عبر دروب الاقتتال الأخوي، فحتى لو أن غالبية الناس لا يرضيها واقع الحال، فإن سلوك سبيل العنف نحو الديمقراطية مرشّح لأن يتحول إلى احتراب داخلي واسع النطاق، ونهايته محكومة بالأعداد الهائلة من الضحايا. يمكن الاحتجاج على العنف المفرط أو الدلالة على المخالفات الفاقعة في الحياة اليومية، إنما لا يجوز إنكار أن تغذية الحقد وتأجيج العنف في ظل الانشطار السياسي والإديولوجي يمكن أن يفضي، للأسف، إلى ما شهدناه في سوريا!.

بالإضافة إلى هذا، ما الذي ينبغي أن تكون عليه الديمقراطية في سوريا؟

على مدار العقود الثلاثة الأخيرة تظهّرت "الديمقراطية المزيفة" بصورة فاقعة في بلدان الغرب، والرئيس السوري محق حين ينتقد دونالد ترامب على تدخل القوات الأمريكية غير القانوني في سوريا، في خرق واضح لأحكام القانون الدولي. ونرى كيف أن ترامب نفسه اختبر، ولا يزال، "ديمقراطية" وسائل الإعلام الأمريكية الموالية للحزب الديمقراطي التي لم تقتصر على تشويه سمعته، بل تعدت ذلك إلى الدعوات للاحتجاج، بل، عملياً، إلى العنف إثر فوز ترامب في انتخابات الرئاسة. وكذلك الديمقراطية البريطانية وجدت نفسها عاجزة عن تجسيد نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نظراً للمعارضة الشديدة من قبل بلدان أوروبا الغربية. أما في الديمقراطية الإسبانية فيقمعون بالهراوات المحتجين الكتالونيين. ويتفق المراقبون في العديد من الدول بأن الانتخابات في طائفة واسعة من البلدان "الديمقراطية" أصبحت مهزلة كون الحملات الانتخابية هي فعلياً شراء للذمم وللأصوات، وضغوط من قبل طواغيت سلطة المال، وتأثير من وسائل الإعلام المأجورة.

إذا كانت الدوائر الغربية تسعى إلى هكذا "ديمقراطية" في سوريا، أستطيع الجزم بأن السوريين في غنى عنها. وليس الأمر أن الديمقراطية الغربية غنية بالحسنات فحسب، بل وبالنواقص أيضاً التي تتغذى عليها "الليبرالية المتطرفة" في المجتمعات الغربية اليوم. ويبقى الأساس أنه لا يجوز أن يقيس السوريون على أنفسهم قميص أنموذج الحياة الغربية البالي. فلدى سوريا، كما لدى بلدان أخرى وبخاصة منها ذات الغالبية المسلمة، خصائصها وتقاليدها وأنماط حياتها. ويعجز الخيال عن تصور أن مدينة سورية تسمح، كما مدن القارة العجوز، "بمسيرات المثليين" أو السماح بزواج المثليين.

ومع ذلك، سوريا بحاجة ملحة لديمقراطيتها الخاصة، المبنية على الاحترام المتبادل بين البشر من مختلف الانتماءات الدينية والإثنية وبصرف النظر عن المنشأ الاجتماعي أو العشائري (القبلي). الديمقراطية التي تكفل الحق في الحياة والعمل والعيش الآمن والمساواة بين كافة المواطنين وحق التصويت والاقتراع ومراعاة التقاليد الإثنية والثقافية، وتضمن العيش الآمن للأقليات القومية والثقافية كافة. تلك هي أعمدة الديمقراطية المنشودة، وهذا المثال قيد المنال اللهمّ إذا أحسن السوريون السير صوبه، والشرط الأهم لبلوغه يتمثل في إحلال السلام في ربوع سوريا والاحترام المتبادل بين كافة أبنائها.

وفي وقفة ضمير ومصارحة مع الذات، لم تسنح يوماً لسوريا فرصة الاقتراب من هذا المثال، فمنذ أن نالت استقلالها أخذت الحروب تنهش منطقة الشرق الأوسط، ونادراً ما كان السياسيون قادرين على التفاهم في ما بينهم، زد على ذلك التفاهم مع السلطة الحاكمة. إن الرئيس الراحل حافظ الأسد، عمل الكثير من أجل أن تعيش سوريا في أمان وتسلك سبيل التقدم والتطور، وكذلك من أجل الحفاظ على استقلالها وأمنها. لكن الظروف الصعبة التي عاشها الشعب السوري على امتداد عشرات السنين، جعلت من الصعب بلوغ مستوى متقدم في الديمقراطية، وكذلك عوامل أخرى في مقدمتها تفكك الاتحاد السوفياتي وتسيّد الأحادية القطبية، ولو حيناً قصيراً، في العالم، زاد من تعقيد الوضع في المنطقة كما في سوريا. وإذا كانت سوريا تعيش قبلاً في ظروف العزلة النسبية مع حصة منخفضة في التجارة الخارجية، ها هي اليوم تقضي نهاراتها في حصار مفروض عليها، عملياً، من قبل الغرب وحلفائه في المنطقة.

حين اندلعت الحرب الأهلية لم يعد اهتمام سوريا منصبّاً على الديمقراطية. وأنا أعلم أن موقف سوريا الرسمي هو التالي: لا تشهد البلاد حرباً أهلية، بل مواجهة طاحنة مع داعش وحلفائه. إن هذه المواجهة حقيقة واقعة ومديدة ودموية، لكن الأحداث اندلعت من المواجهة ما بين السوريين أنفسهم، واستغل التنظيم الإرهابي " داعش" وَهَنَ الدولة ليتغلغل في سوريا ويجعل من المعارضة المتشددة حليفه الأوثق. وطالما أن المواجهات المسلحة قد اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة فإن ما جرى هو حرب أهلية لا تحتمل أي تسميات أخرى. وأنا لست ممن يقولون أن طرفاً في النزاع لا يتحمل ذنب أو مسؤولية ذاك الانفجار، انطلاقاً من قناعتي أن الحكومة ارتكبت، بدورها، جملة أخطاء كبيرة، جرى استغلالها سواء من قبل الخصوم الداخليين، أو من الأعداء خارج الحدود، أو حتى ما وراء المحيط.

كما توافرت عناصر أخرى، أسميها استفزازية، ساعدت في تأجيج الحريق. على سبيل المثال، تحكمت بإدارة سوريا على مدار نصف قرن مجموعة أشخاص استندت إلى قاعدة اجتماعية ضيقة، وزد على ذلك أن تلك المجموعة تقف على رأسها سلالة، فالرئيس بشار الأسد أصبح وريث والده في الحكم. السلالة ممكن أن تكون مفيدة في مهن معينة، كالموسيقى أو الدبلوماسية وما شابه، لكن مسألة توريث بشار الأسد أعطت المعارضة الحجة للحديث عن "لا قانونية تبادل السلطة" في الدولة، يضاف إلى ذلك أن الروابط العشائرية والطائفية كانت طافية على السطح في تركيب أجهزة الدولة، وثمة شواهد عديدة على المحاباة واستئثار الأقارب بمواقع السطة. وقد منحت هذه العوامل، مجتمعة، المعارضين المتشددين المجال للتأكيد على انتفاء الديمقراطية في سوريا، وعلى ضرورة إحيائها مهما كانت السبل، بما فيها العسكرية.

وبصرف النظر عن كل ما تقدّم، فإني أقول إن مسؤولية تشريع الأبواب للحرب الأهلية، يتقاسمها القادة المتشددون في المعارضة، كما السلطات الرسمية التي لم تفلح أو لم ترغب في توظيف كافة السبل الممكنة لتفادي الانزلاق إلى أتون الدم، وأن ذلك بمثابة خطيئة كبرى وجريمة بحق مجمل الشعب. بالتأكيد، خلّف تدخل داعش وجرائمه أعداداً هائلة من الضحايا، لكن طرفي النزاع، السلطة والمعارضة، كان حرياً بهما أن يعملا منذ اللحظات الأولى لاندلاع النزاع، على وقف العنف والإفناء المتبادل الذي قضى بنتيجته خيرة أبناء سوريا. ولا يسعني سوى التذكير، في هذا الصدد، أن الهدف الأساس أمام السياسي يتمثل ليس في السعي وراء نجاحه الشخصي ورفاهه، بل في العمل على خدمة شعبه والسير به إلى حياة أفضل. وإذا تراجع هذا الهدف عن سلّم الأوليات أو حتى اندثر، حينها يتحول السياسي إلى عالة على شعبه، بل وقد يجلب المآسي له. وللأسف، لا يدرك بعض السياسيين السوريين هذه البديهة.

على كل حال، لنقل أن هذا كله أمسى من إرث الماضي، فكل ما يمت بصلة إلى الماضي ينبغي شطبه من جدول الأعمال خدمة للمستقبل المنشود بناؤه، فلا شيء أسوأ وأشد ضرراً من استرجاع الماضي وتبادل الاتهامات، حين يدور النقاش حول كيفية مداواة الجراح التي أنهكت البلاد، وكذلك عودتها إلى درب السلم وبناء ما تهدّم. وأنبّه هنا إلى أن هذه المهمة مستحيلة التحقيق في حال لم تتشارك فيها كافة القوى السياسية والشعب السوري بأسره.

فهذه المهمة تقاس بتلك التي كانت أمام الشعب السوفياتي إثر انتصاره على النازية، والتي تحل ذكراها الخامسة والسبعون في أيار\ مايو العام المقبل، رغم اختلاف عناصر كبرى أساسية بين المسألتين. لقد فقد الاتحاد السوفياتي في تلك الحرب عشرين مليوناً من أبنائه، كما حلّ الدمار شبه الكامل بعظم الجزء الأوروبي من البلاد، لكن وحدة الشعب وتضافر هممه وشجاعته وصبره، كما قيادة البلاد المنضبطة والمقدامة، استطاعوا أن يحيوا ما تهدم وانتشلوا بلادهم من الرماد. وهذا مثال جدير بالتقدير والاحتذاء من قبل الشعب السوري المشرف على تحقيق مهمة نبيلة، ألا وهي استنهاض بلده من الدمار، المهمة التي تتطلب ليس مئات مليارات الدولارات فحسب، بل كذلك الهمم والجهود الجبارة من كافة أبناء الوطن.

ومن أجل أن يتحول إنجاز هذه المهمة التاريخية إلى واقع عملي، توجد جملة شروط ضرورية، أهمها على الإطلاق يتمثل في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي كانت روسيا أحد واضعيه. وعلى ما أذكر، فقد أعلن الرئيس الأسد في مقابلة صحفية، أن مسار جنيف قد انتهى إلى لا شيء وأن النجاح كان معقوداً فقط للمفاوضات والقرارات التي اتخذت في سوتشي. يحدوني الأمل بأن الرئيس السوري لم يقصد بذلك التخلي عن القرار الأممي 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي والذي على أساسه جرى إطلاق مسار جنيف الرامي إلى إحلال السلام وإجراء انتخابات حرة في سوريا. إن مقررات سوتشي ومسار أستانا، وكذا التفاهمات بين تركيا وروسيا وإيران هي الاستكمال الطبيعي لمفاوضات جنيف التي عنوانها وضع حد للحرب في سوريا وصياغة تسوية سياسية، ومن دون تطبيق القرار 2254 يصعب على سوريا الاعتماد على البلدان أعضاء مجلس الأمن ليس في إيجاد تسوية شاملة للمسألة السورية ومن حولها فحسب، وإنما أيضاً في انتظار المساعدة في إعادة الإعمار.

والشرط الثاني الهام، هو واجب الحكومة السورية في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لعمل اللجنة الدستورية في صياغة مشروع دستور جديد يحوز على رضا كافة الأطراف المعنية. من الواضح للجميع أن عملية وضع دستور جديد محفوفة بمجموعة من الصعاب كما الآلام والجهد المضني، إنما تنقيح وتشذيب هذه الوثيقة التاريخية، يتطلب انخراط عقول سوريا النيّرة، من قانونيين ومؤرخين وفلاسفة بل وحتى آثاريين. وأنا على قناعة، كما زملائي، أنه إذا صيغ مشروع الدستور صياغة صحيحة سيكون قادراً على الاستجابة لآمال السوريين لحقبة طويلة.

والشرط الثالث يتمحور حول وفاء السلطات السورية بكافة تعهداتها، الالتزام بتطبيق قانون العفو العام والتخلي عن الملاحقات إزاء أولئك الذين وجدوا أنفسهم في صفوف المعارضة بفعل عوامل موضوعية غالباً ما كانت خارج إرادتهم. من المعروف أن المعارضة قدمت لوائح طويلة بما تقول إنها انتهاكات من قبل قوات النظام، ولعلّ من مصلحة الرئيس الأسد وأجهزة الدولة النظر بالتفصيل في كل حالات تجاوز القانون والعدالة، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا. إن مثل هذا الإجراء سيعزز بالتأكيد ثقة المواطنين بالقيادة ويبرزها بأبهى صورها ويساعد في تحقيق الشفافية والانفتاح في أثناء الانتخابات.

والشرط التالي يتمثل في وضع خطة عقلانية ومدروسة ومعلّلة علمياٌ لإعادة إعمار الحواضر التي أصابها الدمار بما فيها، بالطبع، تأهيل البنى التحتية. وهذه المهمة الهائلة تحتاج إلى تضافر الأخصائيين الكبار، وهؤلاء متوفرون في تركيا وروسيا وصربيا، وبالطبع في سوريا ذاتها. ويمكن المباشرة بهذا العمل اليوم قبل الغد، وبرأيي المتواضع، ينبغي البدء بإعمار وإصلاح السكن في أكثر الأماكن التي تعرضت للدمار، فأعداد المحتاجين للمأوى هائلة. وكما روى لي أخصائيون في هذا المضمار، يقطن اليوم في ظروف عيش ممتازة (بل فاخرة) حوالى 4,5 بالمائة من مجموع السكان، بينما يقطن 17% في مساكن معقولة، أما الباقون فيقطنون مساكن تكاد لا تستجيب لمتطلبات الحياة الكريمة. وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لإعادة التزويد بالمياه والمواد الغذائية، وكذلك التدفئة، فإن حوالي 15% من السكان في المدن المهدمة يغدون على حافة الموت، ولا ننسى أن عائلات كثيرة لديها أطفال صغار...

.. إن كل هذا الذي نحن شهود عليه، إنما حصل بنتيجة الاقتتال الأخوي، لكنه درس بالغ الدلالة والأبعاد، في الوقت عينه. إنه يشير إلى أن اللجوء إلى السلاح ضرورة وواجب في حال الدفاع عن الوطن بوجه عدو خارجي، أما رفع السلاح في وجه الأخوة وأبناء الوطن ما هو إلا جريمة وعارٌ مقيت. ومع ذلك فإن ما جرى هو، أيضاً، درس جيّد للمنطقة، فعلى السياسيين والقادة في الشرق الأوسط إدراك أن الأحداث الجارية في سوريا حملت، وما زالت، إسقاطات على المنطقة بأسرها، ومن هنا يتولد الاستنتاج التالي: صب الزيت في نار النزاع الداخلي يعني النفخ فيه لينتشر إلى مديات أوسع وأشمل. كما ينبغي أن يحفّز هذا الدرس بلدان المنطقة على التمعّن أكثر في قضايا صنع السلام الإقليمي وخلق أجواء الاستقرار والتسامح الديني وعدم التدخل في شؤون الجوار الداخلية، وهذا في حدّ ذاته الأساس الصادق والفالح للأمن الإقليمي، الذي يتحقق بفضل خبرة وإدراك قادة الدول المعنية كافة بضرورة التطور السلمي لكل بلد على حدة كما لبلدان المنطقة بمجملها. وكم يحدونا الأمل في أن يدرك السياسيون هذه الحقيقة البديهية، غير أن البعض، للأسف، يعاند في سلوك الدروب الشائكة مرةً تلو الأخرى، بل يسعون أحياناً إلى إملاء رؤاهم للأمور على الغير.

لقد وجدت سوريا نفسها، كما نعلم، في بوتقة التناقضات الدينية والسياسية والاقتصادية، ومن ثم زنّرتها نيران الحرب. ويتعلق الكثير، في هكذا ظروف، بقائد البلاد والمحيطين به، فكل يوم حرب هو اختبار ليس للمقاتلين في ساحات الوغى فقط، بل للرئيس والقادة العسكريين من حوله.

وهذا السرد كله لا يعني أن الأسد لم يرتكب أخطاء سابقاً في السياسة كما في الاقتصاد، وعلى حدّ علمي فإنه طالما كان يزيد في الاعتماد على مستشاريه، في خلال فترة حكمه، ويسرف في الثقة إزاء المحيطين والمقرّبين، الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى ارتكاب الأخطاء والقرارات غير الصائبة.

لا يكف كثيرون، سواء داخل سوريا أو خارجها، عن توجيه الانتقادات والتهم إلى الرئيس الأسد بأنه تباطأ أحياناً في اتخاذ القرارات الضرورية في لحظة معينة، أو أنه تلكأ في اتخاذ بعض القرارات لاستنهاض البلاد وتحسين عيش المواطنين حين تراءت نقطة التحول في الحرب الدائرة، لكن الأمور ليست بهذه البساطة بالتأكيد. سوريا شحيحة الموارد اليوم لكي تنطلق في النهوض وإعادة الإعمار، وطالما الحرب مستمرة لا يوجد أحد، في أي بقعة من العالم، على استعداد لضخ الاستثمارات في بلد بحالة حرب ولا يزال الضباب يلفّ مستقبله.

ولنعترف ، بلا مواربة، أن الأمور ليست كلها في يده، فمعروفٌ لدى المحللين السياسيين، أبناء المنطقة، أن كثيرين، ممن انتدبهم صلاحيات معينة، من أنصار السياسة القاسية الاستبدادية في إدارة البلاد، يميلون إلى الحفاظ على نمط الاستبداد في الدولة، الأمر الذي يعود بالمنافع حتى ليس على النخبة، بقدر ما تستفيد منه الحلقة الضيقة التي تسترشد ليس بمصلحة البلد بقدر ما تسترشد بمصالحها الخاصة وبمنفعة الحلقة الضيقة المكونة من تلك المجموعة السياسية والمذهبية. وأوضح برهان على ذلك، أن العاملين القياديين في حزب "البعث" يعملون على إعادة البنية الحزبية القديمة في عدد من مناطق سوريا، واستعادة نشاط الحزب وتأثيره ودوره القائد بين الناس.

إن تمايز النخبة مع العاملين الحزبيين والخلايا الحزبية في المناطق يخلق، بحسب اعتقادي، في الظروف الراهنة جداراً بين الفئة العليا وعامة الشعب، يضاف إليها الاستعلاء والإدارة القاسية للشؤون العامة، ما ينذر باتساع عدم الرضا واحتدام التوتر الداخلي، الأمر الذي قد يفضي إلى احتجاجات جديدة، وهذا آخر ما تحتاجه سوريا اليوم، حيث لم يتبقَ لإنهاء الحرب سوى الوثبة والجهد الأخيرين. على العكس من ذلك، المطلوب اليوم تماسك الشعب والتأكيد أن الناس يسيرون في الدرب الصحيح نحو اعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات مصيرية.

* قبيل أن أبلغ خاتمة هذا المقال، وفي مرحلة البحث وصياغة أفكاري، تسارعت الأنباء المتواترة عن انهيار اقتصادي جديد في سوريا قد يتهدد حياة شريحة واسعة من المواطنين، ويدفع بالكثيرين من الفقراء والمعوزين إلى حافة الموت، جرّاء الجوع والبرد وضيق سبل العيش. وهذا حافز آخر، أمام السياسيين، للقيام بخطوات ناجعة لدرء المأساة المتعددة فصولاً ووجوهاً، وكذلك الإسراع في عملية الإصلاح الدستوري. وإذا كان القرار الدولي رقم 2254 قد صدر من نيويورك وتم بموجبه تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في جنيف، لا ضير، بل من الضروري نقل عملها إلى دمشق على أن تعمل دون كلل حتى إنجاز مهامها في غضون شهر كحدٍ أقصى، هذا مع العلم أنه إذا توفرت النوايا الجدية لدى أعضاء اللجنة، بمختلف مشاربهم وتلويناتهم السياسية، في خدمة الشعب السوري وإنقاذه من المأساة التي يعيشها اليوم، لأمكن إنجاز الإصلاح الدستوري خلال أربع وعشرين ساعة، حتى من خلال إدخال التعديلات المطلوبة على الدستور الحالي والتقيد باحترام نصوصه وتطبيقها. ومن المؤسف أن اليوم هو اليوم الثالث للجولة الثانية للجنة الدستورية المصغرة في جنيف، ولم يتم الاتفاق حتى صدور مقالتي هذه حتى على جدول الأعمال، ولم تجلس الوفود مع بعضها: أي ممثلو الحكومة في اللجنة مع ممثلي المعارضة والمجتمع المدني، وهنالك احتمال كبير أن تفشل هذه الجولة، وكل المعطيات تشير أن الجميع يتحمل المسؤولية، ولكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القيادة في دمشق.

لطالما كان اليمّ السوري مائجاً عاتياً، واليوم تتلبد العواصف فوقه. المطلوب أن تتوفر الإرادة السياسية والحب تجاه الوطن وأبنائه، وأن لا يخنع السياسيون أمام الضغوط والانفعالات والإغراءات، وألا يصغوا إلى النصائح الخطأ والحمقاء ويقودوا المركب إلى برّ الأمان. وأمام هذا الواقع على الرئيس السوري أن يوفر الظروف لتبني الدستور الجديد، ويؤكد استعداده لتقبل إرادة السوريين في الانتخابات المرتقبة، كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي ذو الصلة. وإذا استدعى الأمر سيكون ملزماً بالاعتراف بصوابية المرحلة الانتقالية في سوريا، بل وبحكومة انتقالية. إن صناديق الاقتراع، هي التي ستقرر بنهاية المطاف، وبغض النظر عن نتائجها، فهذا ليس سبباً كافياً لاعتزال السياسة، إذ بمقدوره أن يثبت في مناسبات أخرى قدراته كسياسي وقائد، خاصة وأن عمره يسمح له بذلك.

من الصحيح القول إنه يتوقف على التطورات القادمة، ما إذا كان بشار الأسد سيدخل التاريخ كقائد من نمط جديد قادر على تغيير وجه سوريا وعقلها ووجهتها، أم لا...

رامي الشاعر

كاتب ومحلل سياسي

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

التعليقات